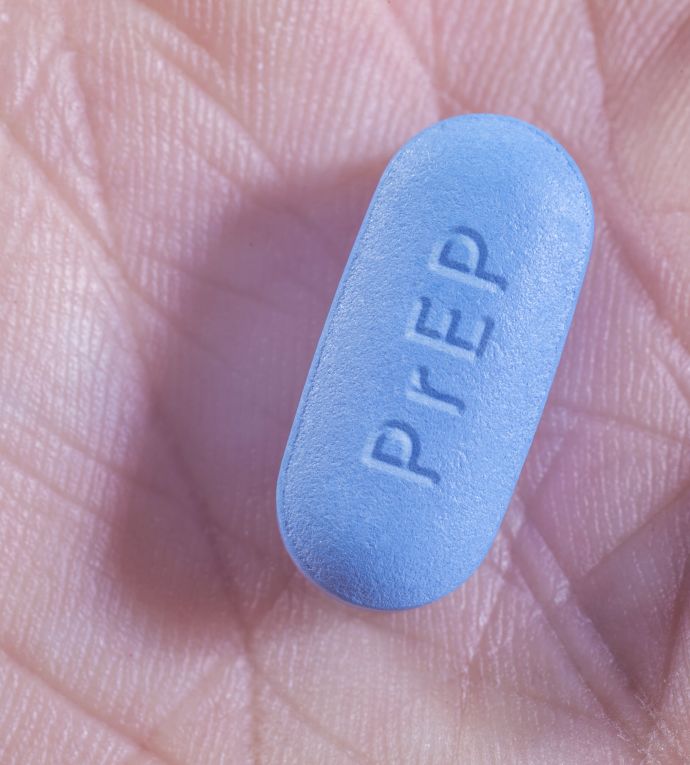

Depuis janvier 2021, la prophylaxie pré-exposition (PrEP) peut être prescrite par les médecins généralistes en France. Cette évolution réglementaire visait à faciliter l’accès à cet outil de prévention du VIH. Mais, selon une récente étude, cette ouverture peine encore à produire des effets significatifs sur le terrain.

L’élargissement de la prescription de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) à tous les médecins, en juin 2021, visait à démocratiser l’accès à ce traitement préventif contre le VIH. Une étude française menée en 2021-2022 menée à partir des données du système national de santé (SNDS) montrent une progression mesurée et pointe des inégalités persistantes.

Premier constat de l’étude : entre juin 2021 et décembre 2022, 13 500 personnes ont commencé une PrEP orale, avec une légère hausse des initiations mensuelles, passant de 654 à 783 sur un an. La très grande majorité de ces nouvelles initiations concerne des hommes (96,3 %), âgés en moyenne de 36 ans. Ce profil reste globalement inchangé par rapport à la période précédente, où 97,5 % des usagers étaient des hommes, avec un âge moyen similaire.

Malgré l’ouverture de la prescription en ville, la diversification des publics visés n’a pas eu lieu. Les femmes restent par exemple largement sous-représentées parmi les usagers, alors qu’elles comptaient pour près d’un tiers des nouvelles infections à VIH en 2022, dans 97 % des cas par voie sexuelle.

Un accès à la PrEP limité pour les ruraux et les ultramarins

Les personnes en situation de précarité, bien que représentées à hauteur de 7,5 %, ne sont pas plus nombreuses qu’avant. Enfin, les territoires ruraux et ultramarins restent toujours les grands oubliés : plus de 70 % des initiations ont lieu dans des villes de plus de 200 000 habitants, 41 % rien qu’en Île-de-France. À l’inverse, l’Outre-mer, pourtant marqué par une incidence du VIH bien plus élevée qu’en métropole, ne représente que 1,3 % des nouvelles initiations.

L’étude met également en lumière un autre frein : les prescripteurs, bien qu’en majorité des médecins généralistes (près de 89 %, pour 10 525 prescripteurs), ne sont que dans moins de la moitié des cas le médecin traitant du patient. Ce chiffre suggère la difficulté persistante à aborder la santé sexuelle dans le cadre habituel du soin.

La PrEP accessible en ville : une ouverture qui peine à changer la donne

La PrEP accessible en ville : une ouverture qui peine à changer la donne