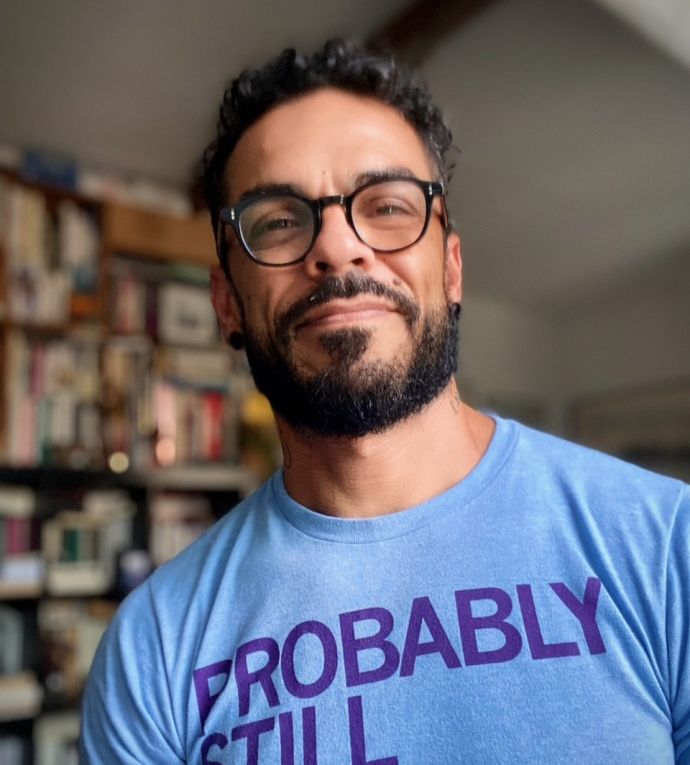

Acteurs méconnus du secteur médico-social, les interprètes jouent un rôle essentiel dans l’accès aux services médicaux, sociaux et administratifs pour les personnes vivant en France et ne maîtrisant pas le français. Victor Galarraga-Oropeza, interprète médico-social et médiateur de santé, partage son parcours et sa vision de son métier.

Transversal : En quoi consiste l’interprétariat médico-social ? Dans quelles situations fait-on appel à lui ?

Victor Galarraga-Oropeza : Être interprète, c’est être le pont entre deux mondes qui parlent des langues différentes. Contrairement aux traducteurs qui travaillent à l’écrit, nous intervenons en direct, dans les conversations. La mission d’un interprète médico-social est de faciliter la communication entre les personnes allophones, c’est-à-dire qui ne parlent pas la langue du pays où elles se trouvent, et les professionnels de la santé et/ou du social. Notre présence est essentielle lorsque ces personnes, qu’elles aient ou non l’intention de rester de manière permanente dans le pays, doivent accéder à des services médicaux, sociaux ou administratifs. Nous intervenons dans divers contextes, des consultations médicales aux entretiens avec les travailleurs sociaux pour garantir une compréhension mutuelle et l’accès à ces services pour tous.

T. : Comment êtes-vous devenu interprète médico-social ?

V.G-O. : Cela a été le fruit d’une combinaison de deux éléments. D’abord, mes études en linguistique et littérature m’ont conduit initialement vers une carrière académique, en tant que professeur et chercheur. Parallèlement, mon engagement dans la lutte contre le sida depuis plus de 25 ans, notamment aux États-Unis dans les années 90 et 2000, m’a amené à travailler avec des publics migrants, directement touchés par l’épidémie. En arrivant en France en 2010, j’ai continué mon engagement associatif, en combinant mon intérêt pour les langues étrangères et la santé. J’ai entrepris des études en anthropologie de la santé et en médiation en santé. Aujourd’hui, je travaille à la fois comme interprète médico-social pour une association et comme médiateur en santé pour une autre.

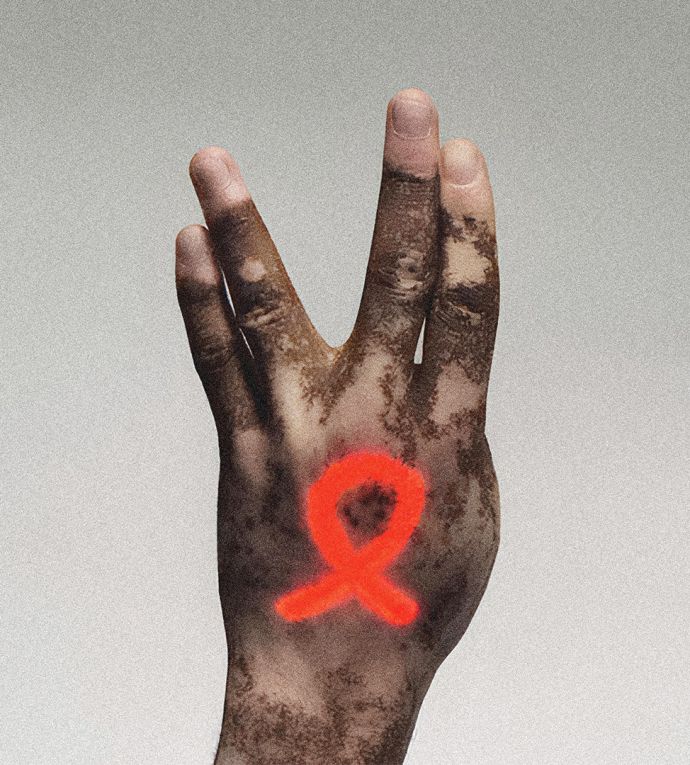

T. : Quelles compétences particulières un interprète médico-social doit-il posséder pour accompagner les personnes vivant avec le VIH ?

V.G-O. : Il faut veiller à avoir de très bonnes connaissances du vocabulaire médical et scientifique et être en mesure de bien comprendre la prise en charge spécifique du VIH. Cela inclut des sujets sensibles comme la sexualité et la consommation de produits psychoactifs. Ensuite, la confidentialité est primordiale, tout comme le respect des règles déontologiques. On ne parle pas de neutralité ici, mais d’impartialité totale. Nous devons nous assurer que tout le monde se comprend, tout en respectant la confidentialité et l’autonomie des personnes. Il ne s’agit pas simplement de transmettre un message, mais de s’assurer qu’il a bien été reçu et surtout, compris. Donc, pour résumer, un interprète médico-social doit allier expertise linguistique, compréhension de la prise en charge du VIH et respect des principes éthiques et déontologiques.

T. : Peut-on dire que l’interprétariat médico-social contribue à faciliter la communication entre les professionnels de la santé et les patients, notamment ceux touchés par le VIH ?

V.G-O. : Absolument ! L’interprétariat médico-social joue un rôle clé dans l’amélioration et le renforcement de la communication entre les professionnels de la santé et/ou du social et les patients. Au-delà de la traduction linguistique, les interprètes médico-sociaux établissent aussi des liens culturels et communautaires avec les patients, ce qui humanise la relation. Cette connexion humaine est essentielle, surtout pour les personnes vivant avec le VIH, dont l’expérience est souvent marquée par des histoires de migration, de discrimination et de violence. L’interprète contribue ainsi à instaurer une relation de confiance, qui va permettre de rendre possibles les soins, la prévention et l’accompagnement.

T. : De quelles autres manières l’accompagnement d’un interprète médico-social peut-il être déterminant pour les personnes vivant avec le VIH ?

V.G-O. : Parce que la présence de l’interprète leur permet de comprendre et de faire face à des procédures complexes, souvent perçues comme insurmontables. En traduisant non seulement la langue mais aussi le système et la culture du pays d’accueil, l’interprète leur offre les clés pour comprendre le fonctionnement du système de santé et naviguer dans celui-ci. Parfois, il arrive que les interprètes aient vécu des expériences similaires, ce qui renforce leur capacité à comprendre et à traduire les besoins spécifiques des PVVIH. L’accompagnement est aussi étroitement lié à la question de la sexualité, une dimension culturellement délicate. Là aussi, l’interprète est essentiel pour les aider à appréhender les différences culturelles et à franchir les obstacles qui pourraient les empêcher de se soigner.

T. : Les interprètes médicaux-sociaux ont-ils aussi un rôle à jouer dans la sensibilisation et l’éducation des communautés sur le VIH et le sida ?

V.G-O. : C’est certain ! Leur mission est d’autant plus complexe qu’elle aborde des sujets aussi sensibles que la sexualité, notamment dans des contextes culturels où ces discussions peuvent être délicates. L’interprète, en négociant une posture face à l’intimité, la honte, la maladie, le travail du sexe, aide les personnes à franchir ces barrières. En traduisant non seulement les mots mais aussi les codes culturels, il facilite la compréhension des enjeux liés au VIH et à la sexualité. Parfois, notre propre expérience migratoire renforce ce lien et permet aux patients de se sentir compris et soutenus. En tant qu’intermédiaires culturels, nous contribuons aussi à bâtir une relation de confiance essentielle dans le parcours de soins des personnes vivant avec le VIH. Le lien qui se tisse avec l’interprète n’est pas uniquement un lien linguistique.

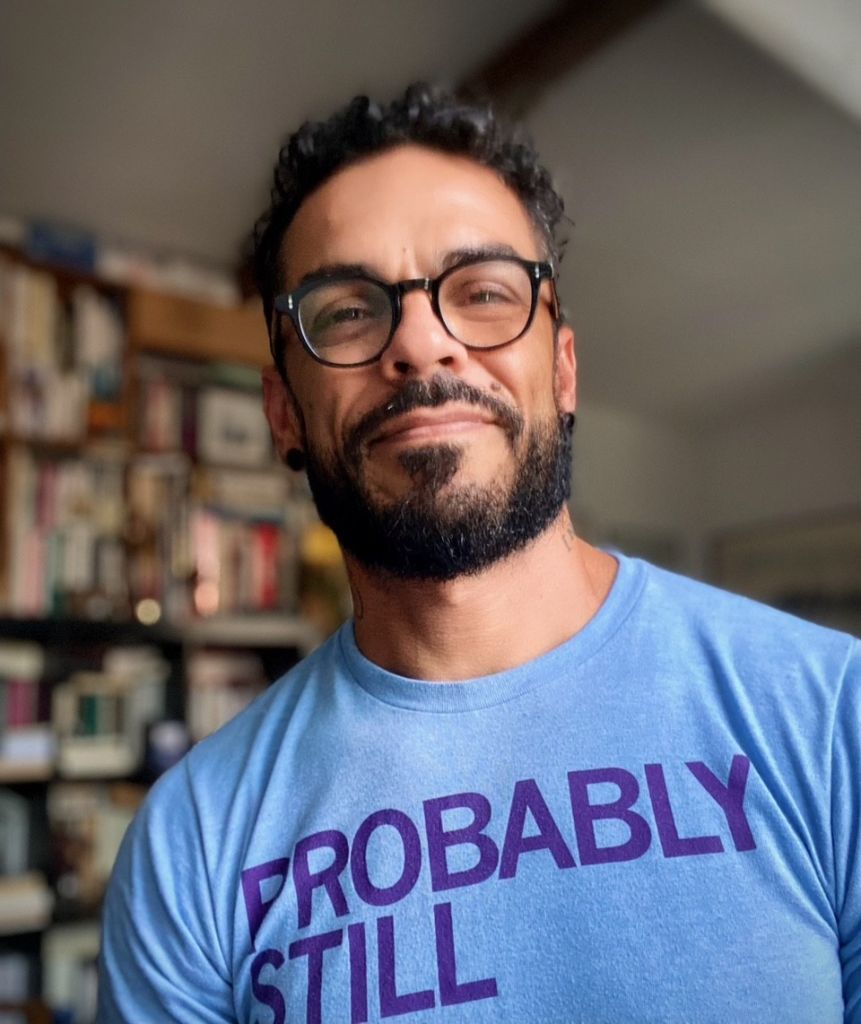

T. : Quels sont les aspects les plus compliqués du métier ?

V.G-O. : Pour commencer, il y a le fait que notre profession ne soit pas vraiment reconnue à sa juste valeur. Notre métier est méconnu et sa complexité est souvent mal comprise. Cela entraîne parfois des réticences à travailler avec un interprète, surtout parmi les professionnels de santé, qui doivent décentrer leur approche pour intégrer un tiers dans la relation soignant-soigné. Ensuite, il y a le défi de la reconnaissance sociale et professionnelle de l’interprète médico-social : malgré les efforts des associations et des professionnels pour faire valoir l’importance de notre rôle, la bataille est encore loin d’être terminée.

« Le lien qui se tisse avec l’interprète n’est pas uniquement linguistique »

« Le lien qui se tisse avec l’interprète n’est pas uniquement linguistique »